Top > スタッフブログ

危険を早くから知るためには?

トピックス 2012/06/30

みなさん、こんにちはヾ(=^▽^=)ノ

弊社船ニューくにさきの一等航海士をやっておりますワダです(*^^*)

以前の記事からかなり時間が開いてしまいましたが、覚えておいででしょうか?

なかなか書く事が出来ず、申し訳ありません(゜ー゜;Aアセアセ

さてさて、以前の記事で書いた通り、船内の機器について紹介して行こうと思います(*^▽^*)

…と、言っても一気に説明と言う訳にも行きませんので、今回はこちら↓

レーダーについてです(*^^*)

以前の記事で、船の仕事のメインは”見張り”と書きましたが、この見張りをするに当たって、ワッチ(当直の事です)に入る士官と部員は、目視だけでなく、音、そしてレーダーなどいろいろな物を使って行います。

機関士はレーダーではなく計器類、そして機側(きそく)での目視、音、匂い、他には味覚も使って見張りをします(・0・。) ほほーっ

機関士のワッチについてはまたの機会にして、本題に(*^^*)

レーダーは前述の通り、船が航行するする上で周辺状況を知る重要な情報源となり、自船の速力、位置、針路、周辺の地理(レーダービーコンなども表示)や他の船舶との距離、その針路、CPA(最接近距離)、TCPA(最接近時間)など様々な情報が表示されます(□。□-) フムフム

自船の正確な位置を知り、チャート(海図)に書き込む時にもレーダーを使います(*^^*)

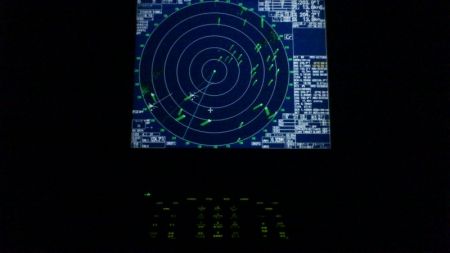

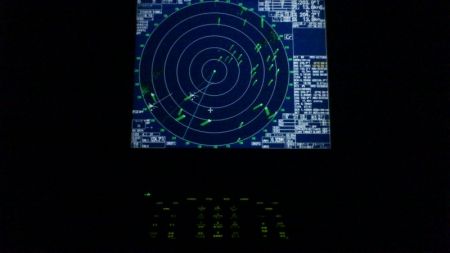

ちなみに、夜間航海中はこのような感じです(*゜▽゜)ノ

表示される距離は最大が120マイル(約220km)、最小では0,25マイル

これはそのレーダーの性能で、更に遠く、或いは近くを表示出来ます。

上の2つの画像は6マイルレンジとなっていますね(*^▽^*)

ちなみに1マイルは約1852m、1ノットは1時間で1マイル進む速力となります(*゜▽゜)ノ

みなさんの中で、「 あれ?1マイルは約1600mじゃないの? 」

と思う方もおられると思います(゜ー゜)(。_。)ウンウン

これは度量衡(どりょうこう)の基準の違いからなんです。

みなさんが知ってるマイルは「 ヤード・ポンド法 」を基にして定義された物、自分たちが使うマイルは「 地理マイル 」と言う、地球その物の円周を基にして定義された物です(*゜▽゜)ノ

簡単に説明すると、地球の円周の長さを4万kmとし、それを360度で割ります。

そして1度分の長さをさらに60で割ると、約1852mとなるわけです(*^^*)

ついでに何故、60と言う数字を使うのか?ですが、これは2,3,4,5 の最小公倍数である為に約数が多く、除算に便利だからです。

これと同じ理由で、時計など、みなさんの身の回りを見ると、6の倍数を使った物が多いと思いますよ(゜ー゜)(。_。)ウンウン

…話を元に戻します(^-^;

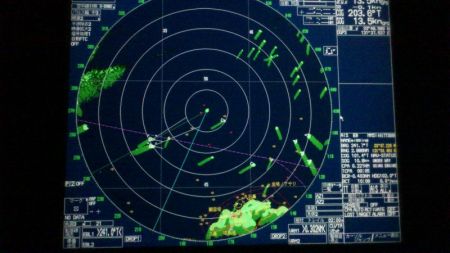

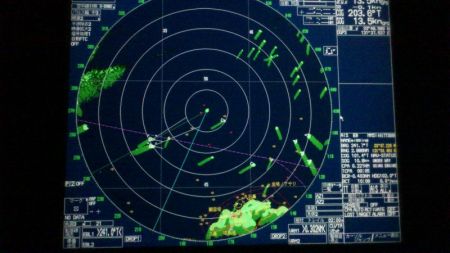

今現在、自分たちが使うレーダーは上の画像のようになっており

AIS(Automatic Identification System、自動船舶識別装置)が内蔵されています。

AISは前述の情報の他に、識別符号、船名、船種、目的地、船の大きさなど、他船の操縦性能や動向を判断する為の情報が表示されます。

また、このシステムは300総トン数以上の国際航海する船舶、500総トン数以上の非国際航海の船舶、国際航海の全旅客船に装備が義務付けられています。

このような情報を見て、他船がどこに向かっているのかを知り、どんな針路をとるのかを予測して、こちらも針路を決めるわけですね(*^▽^*)

これは、船だけでなく、関門海峡や来島(くるしま)海峡などにある、全国7カ所の海上交通センター、6箇所の海上保安本部、ポートラジオなどで航行管制としても利用されています(*゜▽゜)ノ

またレーダーにはチャート機能もあり

このように、航路図や周辺の灯台、ブイ(浮標)、暗礁や沈没船、漁礁など、船だけではなく、いろいろな情報を知る事が出来ます(*^▽^*)

ちなみに、周防灘は指定航路ではなく推薦航路で、航路を航行する船舶に優先権があるわけではありません(^-^;

…そうそう、レーダーは船や島だけではなく、雨や雪、低空にある雲、そして海面の波にも反応して反射します(*゜▽゜)ノ

この反射を除去する物としてSTC(海面反射除去)とFTC(雨雪反射除去)と言う機能があります( ̄。 ̄)ホーーォ。

STCは波に対してなので冬の時化で強めに設定し、雨がよく降る今の時期はFTCを強めに設定します(□。□-) フムフム

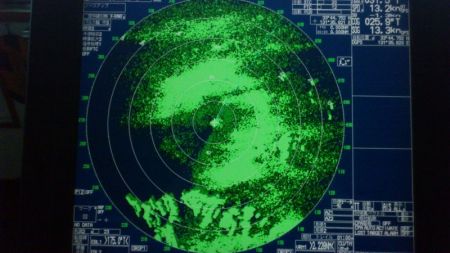

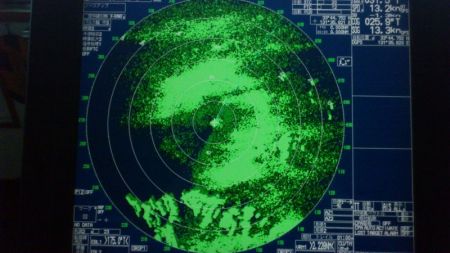

上の画像のような雨が降り、視界制限状態となると、レーダーはたいてい

このように雨が映ってしまい、船や島が分からなくなってしまいます(^-^;

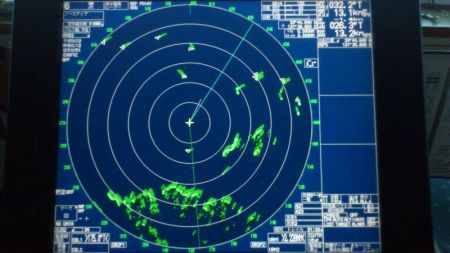

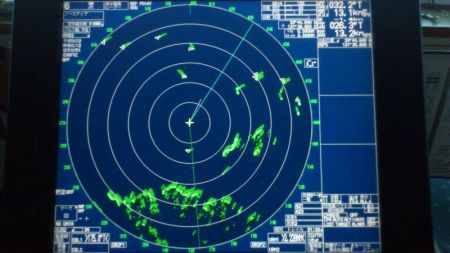

ここでFTCを強めに設定すると

雨が映らなくなりスッキリした画面になります( ̄。 ̄)ホーーォ。

ただし、このFTCやSTCは効かせ過ぎると、船や島も映らなくなるので注意が必要ですが(^-^;

関門海峡や来島海峡、伊良湖水道や東京湾など、船の行き来が激しい所に比べると自分たちが走ってる周防灘はだだっ広く障害物が少ないので、まだマシと言えるかもですが、船が東西からゾロゾロと来る事はよくありますし、↑の画像を見ると、雨の日がいかに危険かって事が分かっていただけると思います(゜ー゜;Aアセアセ

実際、こんな時に限って狭水道に漁船の大群がいて、通る隙間がなくて仕方なくエンジンをストップしたって事もあるくらいですからね(^-^;

さて、いろいろと説明しましたが、この他にまだまだいろんな機能があります(*^▽^*)

全て説明すると長くなるので、ここまでにさせて頂きますが、いかがだったでしょうか?

仕事をする上でいろいろな物を使う事はどの仕事でも同じですが、その性能、使い方、理論などを正しく知り、活用して行く事が、安全に航行する事につながると考えています。

また次の機会で、他の機器について説明したいと思います(*^▽^*)

説明が拙く、分かり辛いかも知れませんが、読んで頂ければ幸いです(*^^*)

それでは、また次回に!( ̄^ ̄ゞ ケイレイ!!

弊社船ニューくにさきの一等航海士をやっておりますワダです(*^^*)

以前の記事からかなり時間が開いてしまいましたが、覚えておいででしょうか?

なかなか書く事が出来ず、申し訳ありません(゜ー゜;Aアセアセ

さてさて、以前の記事で書いた通り、船内の機器について紹介して行こうと思います(*^▽^*)

…と、言っても一気に説明と言う訳にも行きませんので、今回はこちら↓

レーダーについてです(*^^*)

以前の記事で、船の仕事のメインは”見張り”と書きましたが、この見張りをするに当たって、ワッチ(当直の事です)に入る士官と部員は、目視だけでなく、音、そしてレーダーなどいろいろな物を使って行います。

機関士はレーダーではなく計器類、そして機側(きそく)での目視、音、匂い、他には味覚も使って見張りをします(・0・。) ほほーっ

機関士のワッチについてはまたの機会にして、本題に(*^^*)

レーダーは前述の通り、船が航行するする上で周辺状況を知る重要な情報源となり、自船の速力、位置、針路、周辺の地理(レーダービーコンなども表示)や他の船舶との距離、その針路、CPA(最接近距離)、TCPA(最接近時間)など様々な情報が表示されます(□。□-) フムフム

自船の正確な位置を知り、チャート(海図)に書き込む時にもレーダーを使います(*^^*)

ちなみに、夜間航海中はこのような感じです(*゜▽゜)ノ

表示される距離は最大が120マイル(約220km)、最小では0,25マイル

これはそのレーダーの性能で、更に遠く、或いは近くを表示出来ます。

上の2つの画像は6マイルレンジとなっていますね(*^▽^*)

ちなみに1マイルは約1852m、1ノットは1時間で1マイル進む速力となります(*゜▽゜)ノ

みなさんの中で、「 あれ?1マイルは約1600mじゃないの? 」

と思う方もおられると思います(゜ー゜)(。_。)ウンウン

これは度量衡(どりょうこう)の基準の違いからなんです。

みなさんが知ってるマイルは「 ヤード・ポンド法 」を基にして定義された物、自分たちが使うマイルは「 地理マイル 」と言う、地球その物の円周を基にして定義された物です(*゜▽゜)ノ

簡単に説明すると、地球の円周の長さを4万kmとし、それを360度で割ります。

そして1度分の長さをさらに60で割ると、約1852mとなるわけです(*^^*)

ついでに何故、60と言う数字を使うのか?ですが、これは2,3,4,5 の最小公倍数である為に約数が多く、除算に便利だからです。

これと同じ理由で、時計など、みなさんの身の回りを見ると、6の倍数を使った物が多いと思いますよ(゜ー゜)(。_。)ウンウン

…話を元に戻します(^-^;

今現在、自分たちが使うレーダーは上の画像のようになっており

AIS(Automatic Identification System、自動船舶識別装置)が内蔵されています。

AISは前述の情報の他に、識別符号、船名、船種、目的地、船の大きさなど、他船の操縦性能や動向を判断する為の情報が表示されます。

また、このシステムは300総トン数以上の国際航海する船舶、500総トン数以上の非国際航海の船舶、国際航海の全旅客船に装備が義務付けられています。

このような情報を見て、他船がどこに向かっているのかを知り、どんな針路をとるのかを予測して、こちらも針路を決めるわけですね(*^▽^*)

これは、船だけでなく、関門海峡や来島(くるしま)海峡などにある、全国7カ所の海上交通センター、6箇所の海上保安本部、ポートラジオなどで航行管制としても利用されています(*゜▽゜)ノ

またレーダーにはチャート機能もあり

このように、航路図や周辺の灯台、ブイ(浮標)、暗礁や沈没船、漁礁など、船だけではなく、いろいろな情報を知る事が出来ます(*^▽^*)

ちなみに、周防灘は指定航路ではなく推薦航路で、航路を航行する船舶に優先権があるわけではありません(^-^;

…そうそう、レーダーは船や島だけではなく、雨や雪、低空にある雲、そして海面の波にも反応して反射します(*゜▽゜)ノ

この反射を除去する物としてSTC(海面反射除去)とFTC(雨雪反射除去)と言う機能があります( ̄。 ̄)ホーーォ。

STCは波に対してなので冬の時化で強めに設定し、雨がよく降る今の時期はFTCを強めに設定します(□。□-) フムフム

上の画像のような雨が降り、視界制限状態となると、レーダーはたいてい

このように雨が映ってしまい、船や島が分からなくなってしまいます(^-^;

ここでFTCを強めに設定すると

雨が映らなくなりスッキリした画面になります( ̄。 ̄)ホーーォ。

ただし、このFTCやSTCは効かせ過ぎると、船や島も映らなくなるので注意が必要ですが(^-^;

関門海峡や来島海峡、伊良湖水道や東京湾など、船の行き来が激しい所に比べると自分たちが走ってる周防灘はだだっ広く障害物が少ないので、まだマシと言えるかもですが、船が東西からゾロゾロと来る事はよくありますし、↑の画像を見ると、雨の日がいかに危険かって事が分かっていただけると思います(゜ー゜;Aアセアセ

実際、こんな時に限って狭水道に漁船の大群がいて、通る隙間がなくて仕方なくエンジンをストップしたって事もあるくらいですからね(^-^;

さて、いろいろと説明しましたが、この他にまだまだいろんな機能があります(*^▽^*)

全て説明すると長くなるので、ここまでにさせて頂きますが、いかがだったでしょうか?

仕事をする上でいろいろな物を使う事はどの仕事でも同じですが、その性能、使い方、理論などを正しく知り、活用して行く事が、安全に航行する事につながると考えています。

また次の機会で、他の機器について説明したいと思います(*^▽^*)

説明が拙く、分かり辛いかも知れませんが、読んで頂ければ幸いです(*^^*)

それでは、また次回に!( ̄^ ̄ゞ ケイレイ!!

-

▼ コメント

-

こうやって日々の安全が支えられているのですね。

感謝感謝です。

レーダーってこんな感じに見れるんですね。

瀬戸内航路は四六時中ひっきりなしですから、交わる場所はいつも神経をとがらせているのだ。と納得しました。

船の中でうたた寝できるのも、みなさんのおかげなんだ。これまた感謝です。 -

ポチョムキン様コメントありがとうございます。

実は私も、徳山に渡る際に、レーダーの説明を聞いたりもするんですが、その度に頭から煙が・・・(汗)

一つだけはっきりと言える事は、数年前に比べてレーダーの性能が格段に向上したということです。

それまでは、濃霧による欠航も度々あったんですが、現在はそれがほとんどなくなりました^^

ただ、それでもやはり、目視出来ないほどの濃霧が発生した場合は、安全上の理由からやむを得ず欠航ということもございますが・・・^^;

>船の中でうたた寝できるのも、みなさんのおかげなんだ。これまた感謝です。

いえいえ、お客様あっての私たちスタッフでございます。

日頃より支えて頂いている全てのお客様には、スタッフ一同心より感謝しております(TT)

それに、安全な船旅をご提供させていただくのはワダくんをはじめ、航海士の当然の使命ですし、また私たち陸上スタッフはお客様に気持ちよくご乗船していただく努力をしなくてはいけません。

少しでもお客様に安心してご乗船いただく為に、今後も可能な限り、こういった情報をご提供させていただき知っていただくことも、私たちスタッフの大事な使命だと考えておりますm(__)m -

読み応えのあるトピックありがとうございます。

操舵室で一番に目につくものですもんね。

海上保安庁の巡視船の一般見学にいっても

いつもレーダー表示器周りは人が集まっていますね。

いつも私は子供がうろちょろして説明聞けないので非常に興味深く読みました。

普段の生活には全く関係ないですけど…

こういうメカって男は好きですよね。

ついついメーカーFURUNOのサイトも見て楽しんできました。

ところで一つ質問ですレーダーって船橋の上のマストでくるくる回っている横棒ですよね。でも2本くるくる回っていません?

しかも一本は白、もう一本は青。

これって、一本は予備?それとも二本合わせて一つのシステム?

それとも一つはレーダーとは関係ない機器?

だ〜マニアックな質問してしまいました。

いや実は船に乗っている人にとっては

そんなことも知らないのかって話なのかな。

もしよかったら教えてください。

たまに私も

http://www.marinetraffic.com/ais/jp/default.aspx

でニューくにさきをワッチしています。(ストーカーが正しいのかも)投稿者: へっぽこの輔 |2012/07/02 23:13 http://pepakuratimatima.blog.ocn.ne.jp/blog/ -

へっぽこの輔様、コメントありがとうございます。

質問に答えさせて頂きますと、レーダーは故障や補修などに備えて

基本的に一船に最低2機は設置されます。

また、ご存知の通り地球は丸い為に、電波を飛ばす事に限界が生じます。

ですから、高い所に設置する事によってより遠くに電波が飛ばせるようになり

レーダーのレンジを上げる事が出来ます。

灯台の光達距離と同じですね。

ただし、高いと今度は本船よりも低い物標や小型の船舶に

反応し辛くなる為に、もう一機は低く設置します。

また、レーダーがマストに因って後方が映り辛くなる為

わざと位置をずらして設置する船舶もあります。

ちなみにレーダーの色ですが、これは単にメーカーのラベルが

貼ってあるだけなんです(゜ー゜;Aアセアセ

青く見えるのはFURUNOのラベルかと思われます。

簡単な説明でしたが、ご納得いただけましたでしょうか? -

あ〜単なるFURUNOラベルですか(゜ー゜;Aアセアセ

説明、ヒジョーに納得です。

ご面倒をおかけしました。

更なるトピックを楽しみにしています。

とプレッシャーをかけてしまう私。投稿者: へっぽこの輔 |2012/07/03 20:08 http://pepakuratimatima.blog.ocn.ne.jp/blog/ -

他船ベクトルも表示されていますね。

ARPA自動衝突予防装置付でしょうか? -

>suzukaze様

コメントありがとうございます。

今現在使用されてるAISレーダーはGPS機能があるので

ほとんどの機種はARPAも搭載されていると思います。

但し、あくまで"援助装置"ですので、最終的にはワッチに入る

士官、クオーターマスターの見張りあってこそになります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 01 | 02 | 03 | ||||

| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

▼ 最近のコメント

- 安部さまコメントあり… (フェリースタッフ豊田) 2025/01/05 22:55

- 今年もよろしくお願い… (安部和男) 2025/01/05 18:36

- 安部様コメントありが… (フェリースタッフ豊田) 2024/08/19 09:27

- おはようございます。… (安部 和男) 2024/08/18 08:07

- 安部和男さまコメント… (フェリースタッフ豊田) 2024/08/01 23:23

- こんにちは2024年8月1… (安部和男) 2024/08/01 18:29

- みゆパパ様コメントあ… (フェリースタッフ豊田) 2024/05/20 20:30

- お久し振りです。5/25… (みゆパパ) 2024/05/18 13:03

- 安部さまコメントあり… (フェリースタッフ豊田) 2024/03/31 22:42

- 春になりましたね。昨… (安部和男) 2024/03/31 17:40

▼ 最近の記事

- 圧巻の“紫のシャワー”!県内最大規模のふじ園! 2025/04/22 23:40

- 春到来♪国東半島のオススメスポット! 2025/03/11 22:29

- 今年もよろしくお願い致します。 2025/01/01 00:10

- 周南市と国東半島を代表するイルミネーション♪ 2024/12/26 22:45

- ようやく紅葉シーズン到来♪ 2024/11/14 18:20

- まさに天然クーラー!大自然も満喫できる究極の避暑地♪ 2024/08/01 00:10

- 奥別府に咲く幻想的な花! 2024/06/14 23:02

- 春到来♪国東半島のオススメスポット! 2024/03/13 22:41

- 今年もよろしくお願い致します。 2024/01/01 00:20

- お酒好きの方必見!県外にあまり流通しない国東の焼酎! 2023/11/30 01:10

▼ カテゴリ

▼ アーカイブ

- すべて表示

- 2025年04月(1)

- 2025年03月(1)

- 2025年01月(1)

- 2024年12月(1)

- 2024年11月(1)

- 2024年08月(1)

- 2024年06月(1)

- 2024年03月(1)

- 2024年01月(1)

- 2023年11月(2)

- 2023年08月(1)

- 2023年06月(1)

- 2023年04月(1)

- 2023年03月(1)

- 2023年01月(1)

- 2022年12月(1)

- 2022年11月(2)

- 2022年04月(1)

- 2022年03月(1)

- 2022年01月(1)

- 2021年12月(2)

- 2021年11月(2)

- 2021年03月(1)

- 2020年12月(1)

- 2020年11月(2)

- 2020年08月(1)

- 2020年06月(1)

- 2020年03月(2)

- 2020年02月(1)

- 2020年01月(3)

- 2019年12月(3)

- 2019年11月(3)

- 2019年10月(1)

- 2019年09月(1)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(2)

- 2019年06月(3)

- 2019年05月(1)

- 2019年04月(3)

- 2019年03月(2)

- 2019年02月(2)

- 2019年01月(3)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(2)

- 2018年10月(2)

- 2018年09月(2)

- 2018年08月(2)

- 2018年07月(3)

- 2018年06月(2)

- 2018年05月(2)

- 2018年04月(3)

- 2018年03月(2)

- 2018年02月(2)

- 2018年01月(3)

- 2017年12月(2)

- 2017年11月(2)

- 2017年10月(2)

- 2017年09月(3)

- 2017年08月(2)

- 2017年07月(3)

- 2017年06月(2)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(3)

- 2017年03月(2)

- 2017年02月(2)

- 2017年01月(4)

- 2016年12月(4)

- 2016年11月(3)

- 2016年10月(4)

- 2016年09月(3)

- 2016年08月(3)

- 2016年07月(4)

- 2016年06月(3)

- 2016年05月(3)

- 2016年04月(5)

- 2016年03月(4)

- 2016年02月(3)

- 2016年01月(5)

- 2015年12月(3)

- 2015年11月(4)

- 2015年10月(5)

- 2015年09月(3)

- 2015年08月(4)

- 2015年07月(4)

- 2015年06月(4)

- 2015年05月(4)

- 2015年04月(4)

- 2015年03月(4)

- 2015年02月(4)

- 2015年01月(5)

- 2014年12月(4)

- 2014年11月(5)

- 2014年10月(4)

- 2014年09月(4)

- 2014年08月(5)

- 2014年07月(4)

- 2014年06月(4)

- 2014年05月(5)

- 2014年04月(4)

- 2014年03月(5)

- 2014年02月(4)

- 2014年01月(5)

- 2013年12月(4)

- 2013年11月(5)

- 2013年10月(4)

- 2013年09月(4)

- 2013年08月(5)

- 2013年07月(4)

- 2013年06月(5)

- 2013年05月(4)

- 2013年04月(4)

- 2013年03月(5)

- 2013年02月(4)

- 2013年01月(5)

- 2012年12月(5)

- 2012年11月(4)

- 2012年10月(4)

- 2012年09月(5)

- 2012年08月(4)

- 2012年07月(4)

- 2012年06月(5)

- 2012年05月(4)

- 2012年04月(4)

- 2012年03月(5)

- 2012年02月(4)

- 2012年01月(5)

- 2011年12月(5)

- 2011年11月(5)

- 2011年10月(4)

- 2011年09月(5)

- 2011年08月(5)

- 2011年07月(5)

- 2011年06月(5)

- 2011年05月(5)

- 2011年04月(5)

- 2011年03月(5)

- 2011年02月(4)

- 2011年01月(6)

- 2010年12月(5)

- 2010年11月(5)

- 2010年10月(6)

- 2010年09月(7)

- 2010年08月(7)

- 2010年07月(7)

- 2010年06月(7)

- 2010年05月(11)

- 2010年04月(11)

- 2010年03月(3)

▲ ページトップへ ▲

運航情報

運航情報 乗船案内・予約

乗船案内・予約 料金案内

料金案内 フェリー紹介

フェリー紹介 観光ガイド

観光ガイド